|

| 図1. 啓林館 高校「地学」教科書 1970年用 p130 |

学校教育では, 潮汐力はもともと地球の各場所における天体 (月や太陽) からの重力の差として説明されていた。 ところが, 天文学会誌の記事によると, 1960年代の終わりごろに, 天体の重力と地球の公転による遠心力との合力という説明になったという。 そこで, 過去の教科書を調べたところ, 少なくとも高校「地学」では 1970 年にはまだ「重力の差」が使われていたこと, 1980年代になって地球の公転運動を回転運動と呼び, 一様な慣性力を遠心力と呼ぶようになったことがわかった。 その後, 1993年に「遠心力」は用語の誤用であるという指摘 (恒岡 1993) があったにもかかわらず無視され, 教科書が 2023 年に改められるまでに長い時間がかかってしまったようだ。

高校地学教科書 1970年用 (啓林館)

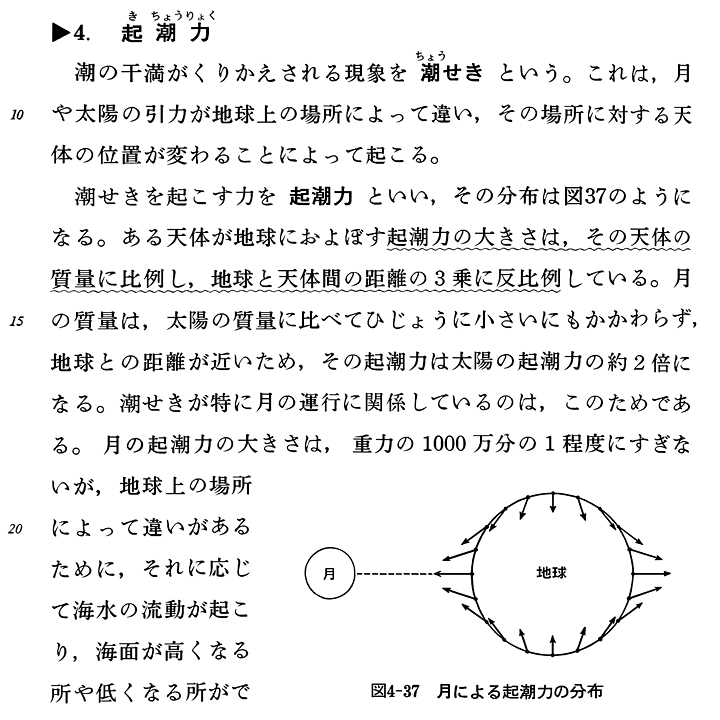

1970年の教科書では, 潮汐力が地球の各場所における天体からの重力の差として正しく説明されている。

地球の公転運動については, 潮汐力とは関係ないので触れられていない。

これも正しい対応であろう。じっさい, 地球が公転運動をしてなくても潮汐力ははたらく。

(注1) 教科書では, 「引力」が月や太陽などの天体による重力, 「重力」が地球による地表での重力という意味で使われているので注意してほしい。

(注2) 潮汐力の図が不正確なので描き直してみた (修正した図)。

高校地学教科書 1983年用 (啓林館)

1983年の教科書でも, 地球の各場所における天体からの重力の差という説明がそのまま使われている。 いっぽう, 図には −f0 という, 地球中心における天体の重力とは逆の力が描かれていて, 地球中心での重力との差をとることをベクトルでわかりやすく説明している。 これで, 先生も教えやすくなっただろう。 ただし, 差をとる理由としての地球の公転運動 (並進円運動) を回転運動と呼ぶのは間違いだ。

高校地学教科書 1989年用 (啓林館)

1989年の教科書では, 本文の記述から重力の差という説明がなくなってしまった。 また図の説明では, 地球の公転 (並進円運動) を回転と呼び, 一様な慣性力 (並進慣性力) −f0 を遠心力と呼ぶという用語の誤用が始まっている。 この間違いが, このあと30年以上も続いたわけだ。

戻る

T. Fujiwara 2025/02